税金とは、みんなで社会をよくするために出し合うお金のことで、

社会を支えるための「会費」と表現されることがあります。

税金がどのような制度なのか知りたい人のために、

税金がどんなものか、種類や使い道はどうか、やさしく解説していきます。

ゆうくん

ゆうくんお店に行くと、値段といっしょに「消費税」って文字が書いてあるよね。

どうしてなんだろう?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

消費税っていうのは「税金」のひとつだよ。

税金がどんなものなのか一緒にみてみよう。

税金ってなに?

税金とは、みんなが安心して生活するために出し合うお金のことです。

例えば、お店でジュースを買うとき。

ジュースの代金といっしょに払うお金の中には「消費税」という税金が入っています。

日本には今およそ50種類の税金があります。集められた税金は、みんなが安全で豊かにくらすために使われています。

税金は、国や県、市などの地方公共団体に納めます。

国や地方公共団体は、私たちの生活に欠かせないものやサービスを用意してくれています。

例えば、公立の学校、警察や消防、道路や水道などです。

これらを作るのも維持するのもたくさんのお金がかかります。これらの費用として使われるのが税金です。

税金は、みんなのくらしと深くつながっています。そして、憲法にも大切な決まりごとがあります。

それが「納税の義務」です。

「勤労の義務」「教育の義務」とならんで、国民の三大義務の1つになっています。

義務とは「必ずしなければならないこと」という意味。

よりよい社会を作るために、みんなが税金を払う決まりになっているのです。

毎日の生活は、みんなが出し合う税金によって支えられています。

税金が「会費」と呼ばれるのは、「みんなに必要なものは、みんなで出し合ったお金でまかなう」という考え方があるからです。

税金はなんのため?3つの大切な役割

税金には、大きく分けて3つの役割があります。

1つ目はすでに解説したように、みんなのくらしに欠かせないものやサービスを支える役割。

他にも、お金持ちとそうでない人の差を小さくする役割、そして景気の動きを安定させたりする役割があります。

1つずつ、くわしく見ていきましょう。

1.みんなで費用を出し合う役割

子どもたちが通う公立の学校、くらしの安全を守る警察や消防、みんなが使う道路や水道など。生活に欠かせない施設やサービスは、国や県、市などの地方公共団体が用意してくれています。

でも、これらを作ったり、維持したりするにはたくさんのお金が必要です。

それらの費用のために、みんなで出し合うお金が税金です。

2.経済力の差を縮める役割

所得税や相続税は、お金をたくさんもらう人ほど税金も多く、少ない人は税金も少なくなる仕組みです。

こうして税金は、お金を持っている人とそうでない人の差を小さくして、みんなが安心して生活できるようにする役割を持っています。

3.景気の動きを安定させる役割

景気がよくて会社がもうかりお給料が増えるときは、税金も多く払うことになります。

これで、お金が使われすぎてものの値段が上がるのを防ぐことができます。

逆に、景気が悪くて会社の利益やお給料が減るときは、税金の負担も少なくなります。これで、みんながお金を使いやすくなり、景気を取り戻しやすくなるのです。

税金は、このように世の中のお金の動きをコントロールする大事な役目もしています。

集めた税金は何に使われる?

集めた税金は、国や地方公共団体の予算の一部となります。

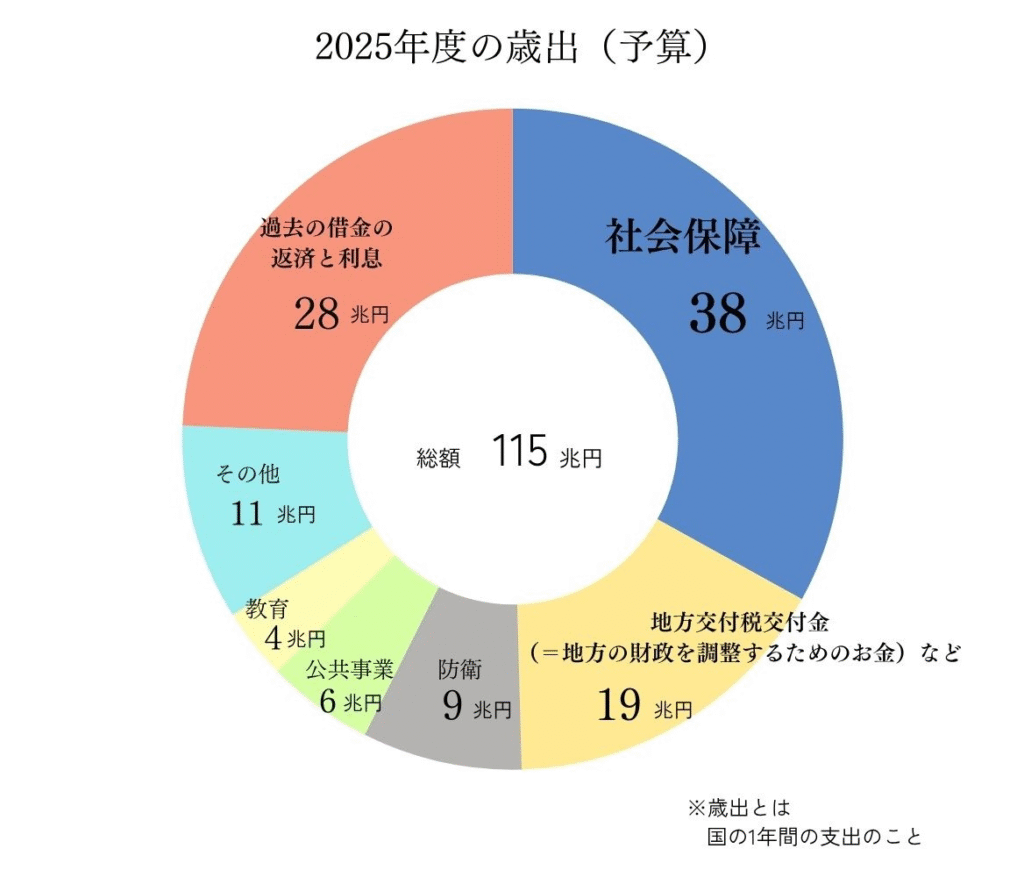

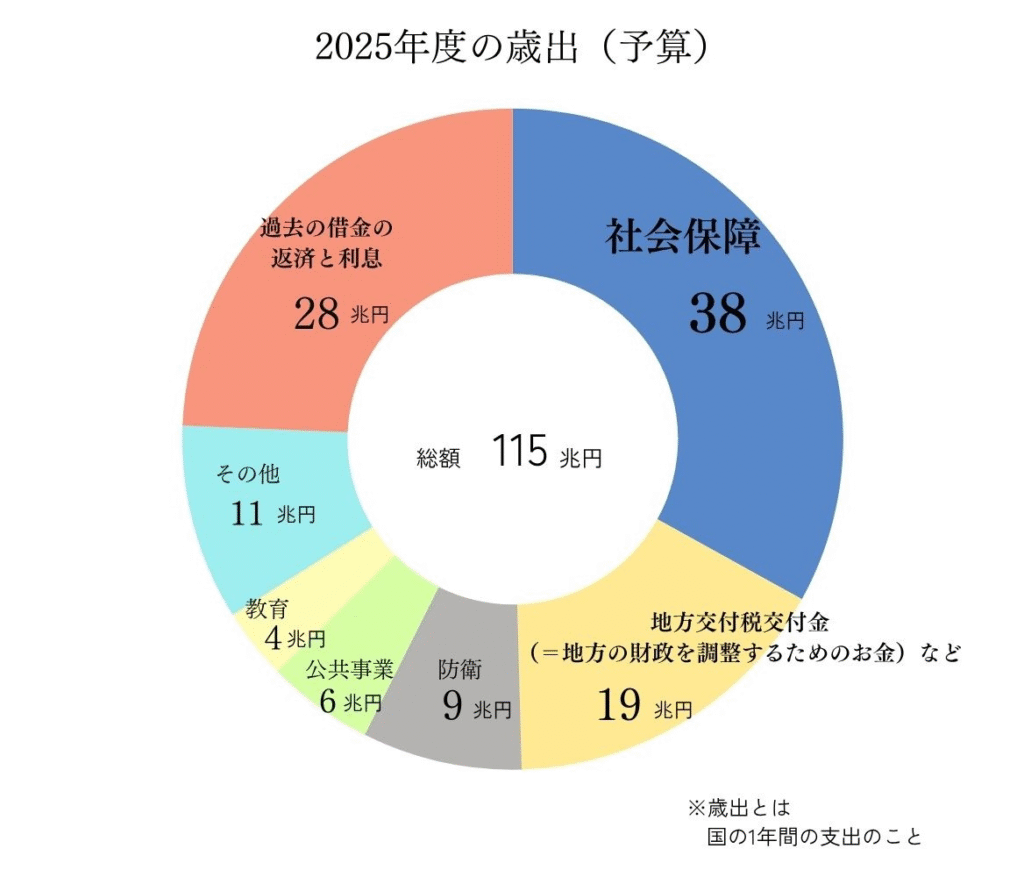

下のグラフは、国の1年間の予算を大きな項目に分けて表したものです。

出典) 財務省【財政学習教材】日本の「財政」を考えよう 令和7年4月 p.3 をもとに作成

どのようなものか、内容を具体的に見てみましょう。

■社会保障

社会保障とは、生活で困ったときに、みんなでお金を出し合って助け合う仕組みのことです。

国のお金の使い道の中で、一番多く使われているのがこの社会保障です。

内容は大きく分けて5つあります。

・医療

病気やケガのときに、少ないお金で病院やお医者さんにかかれる仕組み

・年金

お年寄りになったときに、生活を支えるためのお金を受け取れる仕組み

・介護

年をとったり病気になったりしてサポートが必要になったときに、少ない負担でサポートを受けられる仕組み

・生活保護

病気や障がいで働けなくなったとき、最低限の生活ができるようにお金をもらえる仕組み

・子ども・子育て

保育園の整備や、子どもを育てる家庭に手当てを出したりする仕組み

■地方交付税交付金

地方交付税交付金とは、地域ごとの経済のちがいで、くらす人が受けられる公的サービスに差が出ないように、国から地方公共団体にわたされるお金のことです。

公的サービスとは、例えば警察や消防、ごみの収集や処理など、私たちの生活に欠かせないサービスのことです。

県や市などの地方公共団体は、このお金や税金を使って、みんなが安心してくらせるサービスを提供してくれています。

■公共事業

公共事業とは、国民の生活をささえるために、施設をつくったり整えたりすることです。

具体的には、次のようなものがあります。

・道路

・水道

・公園

・空港 など

これらの施設を整えることで、みんなが安心してくらせる環境がつくられています。

■教育費

教育費は、学校での教育の運営のために使われています。

具体的には、次のようなことに使われます。

・生徒に配られる教科書

・学校の先生のお給料

・公立学校の校舎を建て直したり修理したりする工事 など

これらにお金が使われることで、みんなが安心して勉強できる環境が整えられています。

この他にも、自衛隊の活動(防衛)に必要なお金として使われたり、宇宙開発や科学技術の研究など将来の生活に役立つ研究などにも充てられています。

税金の使い道はどうやって決まる?

税金の使い道は、国や県、市などの議会で話し合って決められます。

国の場合、

内閣という国の仕事を進める最高機関が、1年間でなにに・いくらお金を使うかという予算の案を作ります。

それを国会という国民から選挙で選ばれたメンバーが集まり、国の大切なことを決める機関に提出します。国会で予算の案について話し合いをした後、正式に使い道が決まります。

地方公共団体の場合も、国と同じ流れで決まります。

県や市の知事や市長が、1年間の予算の案を作って議会に出します。

議会では、選挙で選ばれた議員が話し合いをして、承認されると、税金の使い道が決まります。

税金ってどんな種類がある?

日本には、今およそ50種類の税金があります。なぜそんなにたくさんあるのでしょうか。

それは、国と地方がそれぞれ税金を集めていることや、使い道ごとに税金が分かれていること、みんなが公平に負担するために工夫していることなどが理由です。

種類が多くて難しく感じますが、税金は次の3つの分け方で整理できます。

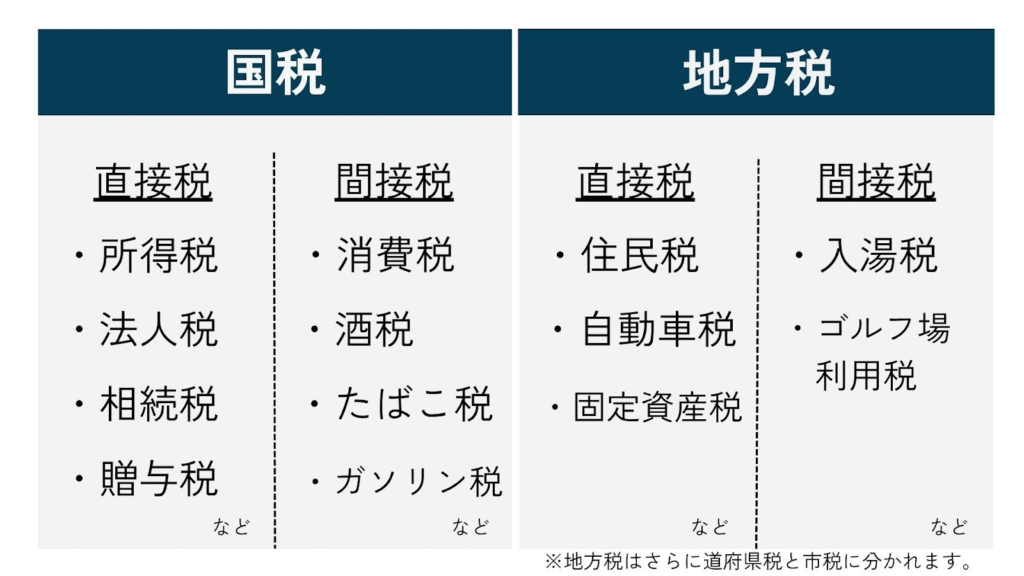

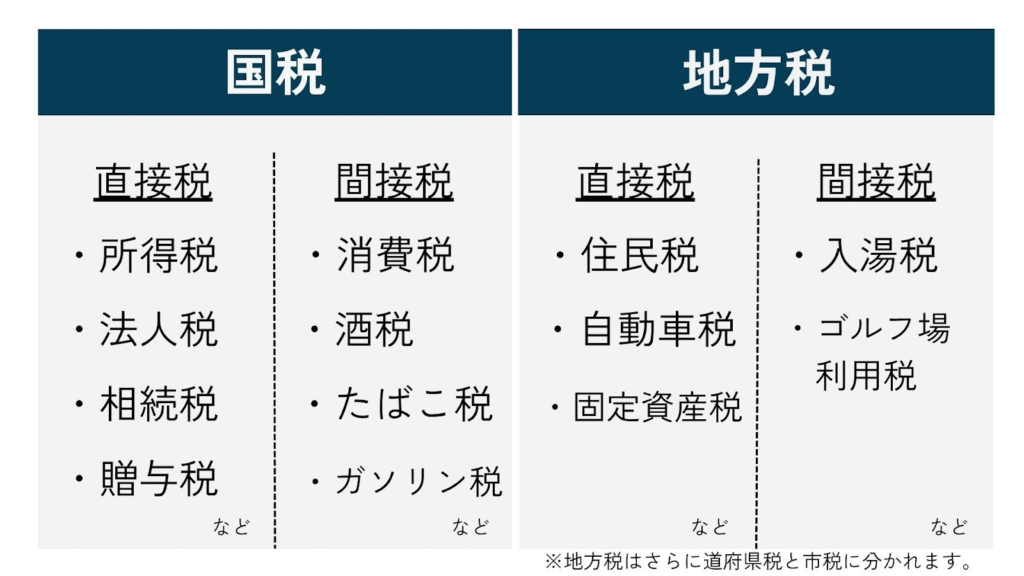

1. どこが集めるか

・国税:国が集める税金

・地方税:地方公共団体が集める税金

・地方税はさらに、県などが集める「道府県税」と、市などが集める「市町村税」に分か れます。

2. 誰が納めるか

・直接税:税金を負担する人が、国や地方に直接納める税金

・間接税:税金を負担する人が直接納めるのではなく、別の人を経由して納める税金

(例:買い物のときの消費税)

3. 何に対する税金か

・所得課税:もうかったお金にかかる税金

例)所得税、法人税

・消費課税:ものを買ったり使ったり、サービスを受けたときにかかる税金

例)消費税、自動車税、酒税

・資産課税等:持っているものにかかる税金

例)固定資産税、相続税、贈与税

出典) 国税庁 税の学習コーナー【豆知識2】税金の分類方法をもとに作成

ここまで税金を整理してみてきました。

ここからは、代表的でみんなにも身近な税金について、さらに詳しく見ていきましょう。

■消費税

ものを買ったりサービスを受けたりするときにかかる税金で、買う人が負担します。

例えば、お店で100円のお菓子を買うと、消費税を足して110円払うことになります。消費税は、商品やサービスの値段の10%を、みんなで平等に負担する税金です。

■所得税

働いてお給料をもらう人や、自分で商売をしてもうけた人が払う税金です。

もうけ(利益)が多い人ほど、多く税金を払う仕組みになっています。

たくさんもうけた人が多く負担することで、みんなのくらしの差を減らすようにしている税金です。

■住民税

住んでいる場所や会社がある都道府県・市区町村に払う税金です。

みんなで平等に払う分と、もうけに応じて払う分を合わせて支払います。

集められたお金は、地域をよくするために使われます。

■固定資産税

土地や建物などの財産にかかる税金です。

土地や建物の価値が高いほど、たくさん税金を払います。

この税金も、地域をよくするために使われます。

■相続税、贈与税

亡くなった人の財産をもらったときにかかるのが相続税、生きている人から財産をもらったときにかかるのが贈与税です。

もらう金額が大きいほど、多く税金を払う仕組みになっています。

■法人税

会社がもうかったときに払う税金です。

所得税が個人のお給料にかかるのと同じように、法人税は会社のもうけに応じて払う税金です。

もうけが多い会社は、その分多くの税金を払います。

税金がなかったらどうなる?

ニュースや身のまわりで「税金を払いたくない」「税金が高い」という声を聞くことがあります。

もしも税金がまったくなかったり、人から集める税金が少なくなったりしたら、私たちの生活はどうなるでしょうか?

税金がないと、みんなが安心して安全にくらすことが、とても難しくなってしまいます。

もし税金の仕組みがなかったら?

税金は、子どもたちが通う公立学校、くらしの安全を守る警察や消防、みんなが使う道路や水道など、生活に欠かせないものやサービスを支えています。

もし税金がなければ、次のようなことが起きるかもしれません。

・学校に通えなくなる子が出る

公立学校がなくなり、私立の学校だけになると、高いお金を払える子しか通えなくなり、学ぶ機会に差が出てしまいます。

・病院に行けない人が増える

今は社会保障の仕組みのおかげで、少ない費用で診てもらえますが、税金がなければ、高いお金を払える人しか医療を受けられなくなるかもしれません。

・街がごみだらけになる

ごみの収集や処理も税金でまかなわれています。税金がなければ、自分たちで処理をしなければならず、街がごみであふれる可能性もあります。

税金が減ったらどうなる?

税金が少なくなると、国や市などで使えるお金が減り、今の生活の状態を保つのがむずかしくなるかもしれません。

・道路や公園が荒れたままになる

古くなった道路がなかなか直せなかったり、壊れた公園の遊具が放置されたりすることがあります。

・学校の先生が減る

公立の学校は、先生のお給料も税金で払われています。払えるお給料が減ってしまったら、学校で働く先生の数も減ってしまうかもしれません。もし税金が減れば、先生の数も減ってしまい、一人ひとりの生徒にしっかり向き合えなくなるかもしれません。

税金は、みんながお金を出し合い、支え合うためのお金です。一人ひとりが出す額は少しでも、集まると大きな力になります。だからこそ、学校や道路、公園、水道など、みんなが使うものを作り、守ることができるのです。

税金があるから、私たちは安心して勉強したり、遊んだり、生活したりできるのです。税金はまさに「みんなで幸せになるための大切なお金」なのです。

まとめ

税金には、みんながくらす社会を支え合うための「会費」のような役割があります。

税金があるからこそ、私たちのくらしは豊かになり、みんなの安心や安全が守られているのです。

税金にはたくさんの種類があって、むずかしいと感じることもあります。

でも、私たちが普段あたり前のように使っている学校や道路、公園や水道といったものやサービスが、税金で支えられているとわかれば、もっと関心をもてるのではないでしょうか。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

税金の大切さを正しく知って、ニュースや身の回りで聞く税金の話題にも、これから少しずつ目を向けていけるといいね。

うん、ぼくたちの生活していくためには

税金がなくてはならないってことがわかったよ。

.png)

-300x169.png)

-300x169.png)

-1-300x169.png)

-1-300x169.png)