子どもの病院にかかる費用は無料だと思っている方が多いようです。

でも本当はタダではありません。

仕組みが複雑なため理解しようと思っても抵抗感があるかもしれませんね。

わかりやすく説明しますので、正しく理解していきましょう。

さっちゃん

さっちゃん私が熱が出で病院に連れていってもらっても

お母さんがお金を払うのあまり見ないな…

病院のお金ってかからないのかな?

お薬をもらうときも払っていないみたいだけど…

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

大事なことに気が付いたね。

さっちゃんが住んでいる場所では、お医者さんにみてもらうときにお金を払わずにすんでいるよね。

住んでいる場所によっては、お金を少し払っている場合もあるんだよ。

みんながタダではないんだね…

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

そうなんだよ。

それにタダで病院に行っているように思えても

実際はタダではないんだよ。

「子どもが病院にかかっても費用はタダ」の誤解

子どもが病気やケガのとき、お医者さんに診てもらったりお薬をもらったりするときにかかるお金はタダでは

ありません。

病院や薬局の窓口でお金を払わないため“タダ”に見えますが、実際には見えないところでお金が支払われています。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

子どもの医療費の仕組みについてお話しする前に

ことばを整理をしましょう。

医療:病気やケガのときに病院でお医者さんにみてもらったりお薬をもらったりすること。

保険:病気・ケガ・事故など、生活の中で突然起こる困ったこと(リスク)に備える仕組み。

あらかじめ保険料を払うことで突然の大きな出費に備える。

医療保険:病気やケガで病院に行ったときに少ない費用で治療を受けられるように

ふだんからみんなでお金を出し合う制度。

医療費:病気やケガを治すためにかかるお金。

病気やケガをした患者さんが治療のたびに払うお金とそうでないお金に分かれる。

窓口負担:患者さんが治療のたびに病院や薬局の窓口で払うお金。一部負担金とか自己負担金ともいう。

日本には「国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)」という医療の仕組みがあって

みんなが小さな負担で医療を受けられています。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

日本の医療のかたち「国民皆保険制度」についてみていきましょう。

※ここから「医療保険」といった場合、日本に住む人が必ず加入する「公的医療保険」を指します。

国民皆保険制度ってなんだろう

日本の国民皆保険制度とはどんな制度でしょうか。

日本では赤ちゃんからおじいちゃんおばあちゃんまで全ての人が医療保険に加入しています。

医療保険には大きく分けて3種類あります。どれに加入するかは勤め先や住んでいる場所、年齢によって決まります。

- 被用者保険:会社に勤める人、船員、公務員や私立学校の先生が加入する

- 国民健康保険:1と3以外の人が加入する

- 後期高齢者医療制度:75歳以上のすべての人と65~74歳で一定の障害があると認められた人が加入する

1の被用者保険に加入する人の家族、例えば子ども、決まった条件を満たす妻は同じ家計で生活する人として同じ保険に入ります。

このようにすべての人が医療保険に加入しています。そして毎月保険料を支払います。

保険料を支払う代わりに、わたしたちは少ない金額で医療を受けることができます。

病院や薬局の窓口で払うお金の金額は「医療費の何割注1」という計算をします。

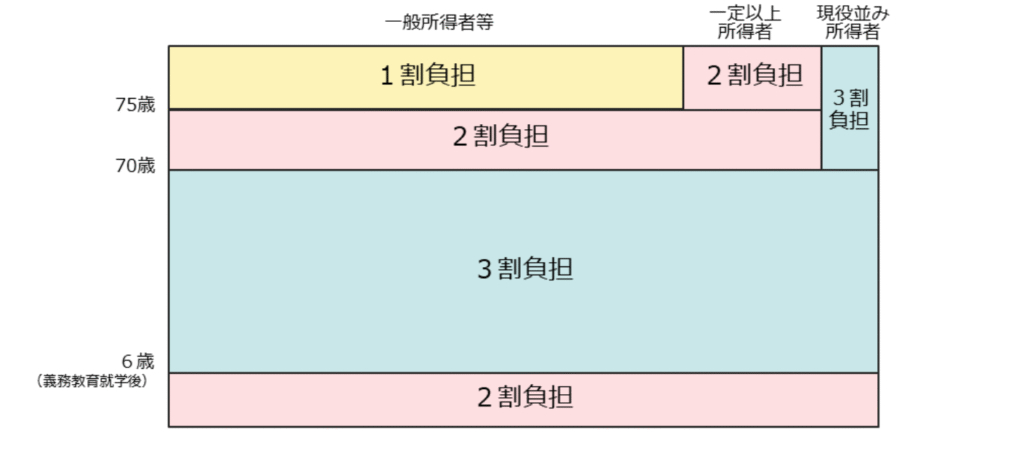

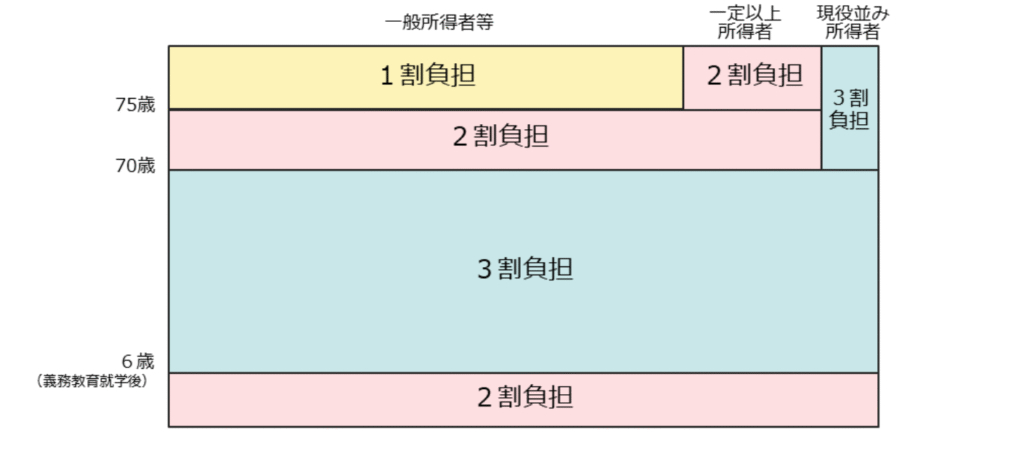

何割を払うかは、下の図のように年齢に応じて決まっています。

子どもの場合、かかる費用のうち下記の割合を負担する必要があるということです。

- 小学校入学前は2割

- 小学生以後は3割

※注1 医療費の一部負担(自己負担)割合と呼びます。

もし医療保険の仕組みがなかったらどうでしょうか。

私たちが病気やケガをして困ったときに高い費用(費用の10割)を払わなければ治療を受けられません。

「高い費用を払えないから治療を受けられない」という人がないように、日本の医療制度は整えられています。

日本ではこの医療制度のおかげで、みんなが安心して医療を受けられているわけです。

病院がタダに見える仕組み「子ども医療費助成制度」ってなんだろう

ここまでで医療を受けるときは医療費の一部を払う決まりがあるとおはなしをしました。

この一部負担(自己負担)のお金をみんなが住んでいる自治体が代わりに払ってくれる仕組みがあります。

これが「子ども医療費助成制度注2」なんです。

自治体が助成(補助)してくれるから、子どもが病院にかかっても無料あるいは少ない支払いで済むのです。

子どもは体調をくずしたりケガをしたりすることが多いですよね。

お金の負担を心配することなくお医者さんに診てもらえるのは、この制度のおかげというわけです。

※注2 自治体によって呼び方が異なり「乳幼児医療助成制度」などの呼び方もあります。

このページでは「子ども医療費助成制度」の呼び方を使用します。

住んでいる場所によって内容がちがうって具体的には?

制度の内容は住んでいる自治体ごとにちがいがあります。

都道府県が決めた内容をもとにして、市区町村が細かい内容を決めるためです。

- 助成(補助)の金額:全額を助成、あるいは定額(例一回につき500円)を払って残った分を助成 など

- 対象の年齢:18歳(高校生)の年度末や15歳(中学生)の年度末までのところが多い

- 所得制限ありorなし:お父さんお母さんの所得(稼いだお金)の金額によって受けられない場合もある

上記の内容を通院と入院とで分けて定めている自治体もあります。

子ども家庭庁のHPでは令和6年度の自治体ごと実施状況を公表していますので、詳しく知りたい場合は参考にしてみてください。

参考:子ども家庭庁「こども医療費に対する助成の実施状況(令和6年4月1日現在)」

助成を受ける方法は?

どのような流れで助成を受けられるでしょうか。これも自治体ごとに異なります。

大きく分けて2つの方法があります。

- 子ども医療証注3と健康保険証(マイナ保険証、資格確認書)を提示すればその場で助成を受けられ

受診後の手続きは不要 - 病院の窓口でいったんお金を支払い、あとから払い戻しの申請書を提出して助成を受ける

いずれの場合も、子ども医療証と健康保険証等を持参する必要があるので注意しましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

自分が住んでいる場所で助成の「内容」や「方法」がどうなっているか

市区町村のHPや窓口で確認できるよ。

※注3 自治体によって呼び方が異なります。「小児医療証」や「子育て支援医療費受給資格証」などの呼び方もあります。

子ども医療証が使えないときはどうなる?

子ども医療証を使えず助成を受けられない場合はあるのでしょうか。

子ども医療費助成制度は都道府県ごとに行われています。

住んでいる都道府県で受診をするときには、子ども医療証と健康保険証を提示することで助成を受けられます。

以下の場合で助成を受けることができません。

- 他の都道府県で受診するとき

- 受診時に医療証を忘れてしまった、あるいは医療証の期限が切れていたとき

この場合は、いったん病院などの窓口で一部負担(自己負担)のお金を支払います。

領収書の申請の用紙をいっしょに提出することで払い戻しをしてもらうことができます。

※注:健康保険証等を忘れてしまったときは、医療費の全額を支払うことになります。後から保険者(保険組合や協会けんぽなど)と市区町村の

それぞれに払い戻しの申請をする必要があります。手続きの詳細については保険者・市区町村にご確認ください。

子ども医療費助成制度のお金はどこから出ているの?

もともと医療を受ける人が払うはずのお金。

子どもの分については「子ども医療費助成制度」によってゼロあるいは少ないお金で済んでことがわかりました。

ではそのお金はどこから出ているでしょうか。

それは制度をおこなう都道府県と市区町村です。

住んでいる自治体が医療機関に支払ってくれるために、みんなが医療を受けることができています。

さらにそのお金のもとをたどっていくと…

みんなのお父さんお母さんが納める税金にたどりつきます。

この仕組みのためにどこかでお金が作られるわけではなく、お父さんお母さんが働いて納めたお金が

この仕組みのために使われているということです。

みんなが安心して病気やケガを治すことができるのは

少ない負担で医療を受けられる仕組みや、それを支える大人がいるからなんですね。

まとめ

子ども医療費助成制度を詳しく知ることで、子どもの医療費がタダではないことがわかりました。

小さいうちは病気やケガがつきもの。

お金の心配をせずにお医者さんに診てもらえるのは、みんなもお父さんお母さんも安心ですね。

同時に制度をおこなうためにはお金が必要ということもわかりました。

本来払うはずだったお金がゼロに変わるわけではなくて、実際は大人が納める税金が使われています。

子どもたちみんなが協力できることはあるかな…?

ふだんの手洗いうがいやケガの予防。一人ひとりが小さな心がけをできるといいですね。

むずかしい内容だけど、子どもの医療費について考えるきっかけになりました。

体調管理は自分のためにもなるから、気を付けようと思います。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

お金を気にして病院に行かないと、ひどくなる場合もあるよ。

そうなるとかえって治療代が高くなってしまうので、無理は禁物。

ふだんの体調管理など無理なくできることを心がけるといいね。

補足:適正受診のおはなし

いま各自治体は、住む人たちに子どもを安心して育ててもらえるような環境作りを進めています。

その一環として子ども医療費助成制度を「18歳まで」「自己負担ゼロ」とするという自治体が増えています。

ただニュースでも話題になるように医療費は増加傾向にあります。

これからも制度が安定して運営されるために、個人が適正受診をこころがける必要があり

各自治体や保険者(協会けんぽや保険組合)からも呼びかけがされています。

ふだんの体調管理の他にはこれらがあります。

- かかりつけ医(薬局)をもちましょう

- はしご受診を控えましょう

- ジェネリック医薬品を活用しましょう

- できるだけ診療時間内に受診しましょう

私たちや子どもたち、さらにその先の世代までが安心して医療を受けられるように。

みんなの少しの心がけで将来を明るくできるといいですね。

-1.png)

-1-300x169.png)

-300x169.png)

-1-300x169.png)